在中国画的千年流转中,时代风云与个体气象始终交汇碰撞。面对文明跃迁与社会变革的洪流,中国人物画与山水画也经历了观念的重塑与语言的革新。从“形而上者谓之道”的宇宙观,到“移情于景,托物抒怀”的艺术追求,国画不仅是民族精神的凝结,更是当代中国文化软实力的重要载体。

21世纪以来,随着全球化浪潮涌动和社会结构转型,中国画坛愈发重视“在传统中出新”的创造性转化和“以当代之眼观照古今”的学术自觉。新的审美诉求与文化自信,使得国画家们一方面要守望笔墨本体的精神根基,另一方面又需回应现实人生与时代课题——如何以笔墨诠释现代人的精神世界,如何在跨界融合中焕发中国画新的生命张力,成为当前行业探索的重要命题。

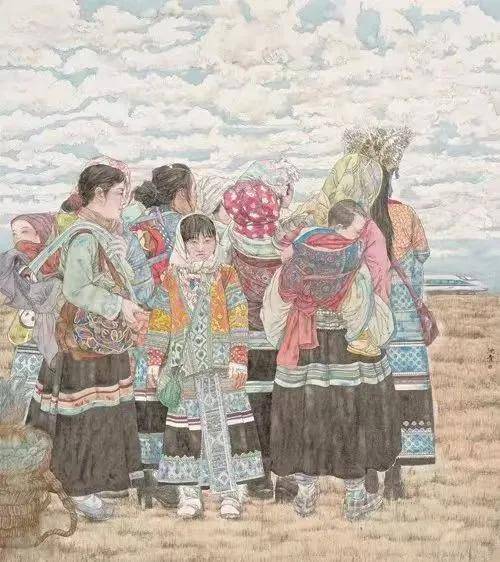

在此大背景下,一批兼具文化自觉与艺术胆识的中坚力量崛起。他们既深谙中国画传统之美,又敢于突破既有范式,在人物与山水、叙事与意境、民族性与现代性的对话中,锤炼出自家面貌。女性艺术家的崛起,更为中国画坛注入了多元温润的气质与丰富内涵。她们以独特的生命体验和美学视角,推动着中国画表现语言的变革与题材的扩展,拓展了艺术的边界。

沈青,正是这一时代背景下极具代表性与引领性的画家。她以深厚的传统根基、开阔的学术视野和温润坚韧的女性笔触,将中国人物画、戏曲题材与现代山水推向了新的艺术高度。她的作品既承续了中华民族丹青风骨,又融入了当代社会的情感温度与文化反思。在国画“守正创新”、追寻“诗性中国”的时代叙事中,沈青以独特的艺术实践,为当代中国画坛奉献了一份有温度、有思想、有风骨的答卷。

沈青自幼浸润于中华传统文化,后就读于中央美术学院。她在中国人物画和工笔画领域享有盛誉,现为中国美术家协会、中国工笔画学会等专业协会会员,并担任清华大学美术学院高研班执行导师、中国人民大学新闻学院客座教授。沈青曾在圣融美术院参与辅导教学9年,期间参与教学为美术界培养了296名中国美术家协会会员。多年来,沈青笔耕不辍,其作品十余次入选中国美协主办的国家级展览并屡获奖项,众多画作被海内外艺术机构和藏家收藏。这一系列成就奠定了她在当代中国人物画领域的学术地位,也体现出她对艺术教育的热忱:通过高研班教学和社会讲座,沈青倾力培养新生代画家,为中国工笔人物画的传承与创新作出了重要贡献。

沈青的艺术实践横跨人物画与山水画两个领域,但始终贯穿着对中华传统笔墨精神的坚守和对当代审美的探索。她的创作以人文关怀为核心,将古典意蕴与现代意识融为一体。正因如此,无论是人物画中的情境营造,还是近年来山水创作的意境开拓,沈青的作品都散发出“超乎象外”的东方美学魅力。以下本文将从戏曲人物画、女性人物系列以及新山水探索三方面,对沈青的代表性风格与思想表达进行梳理和评析。

戏曲人物画:传统文化的情境再现

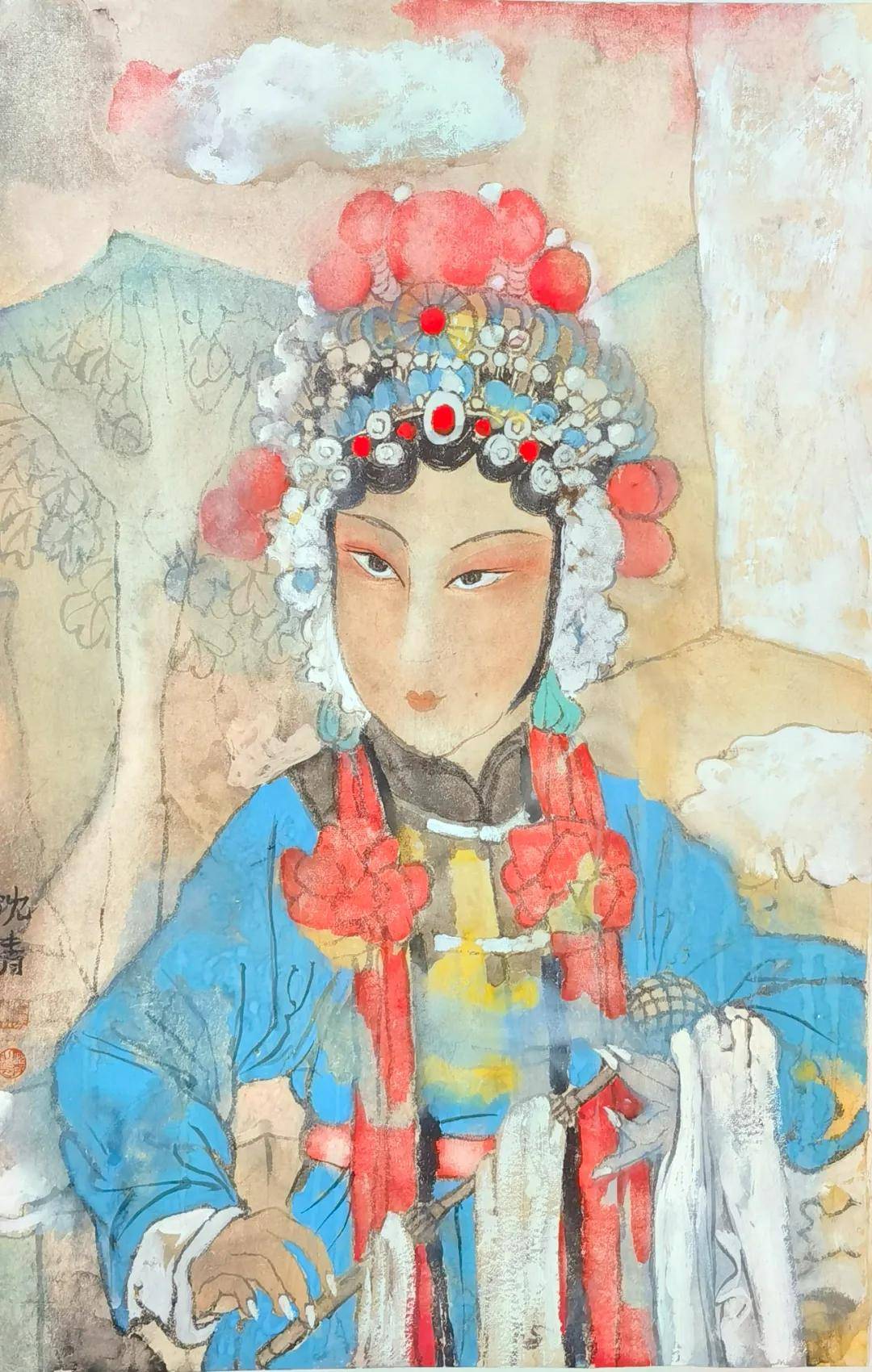

沈青擅长将中国戏曲人物搬上画布,在她的作品中,古典戏剧角色常常被赋予鲜明的情境和浓郁情感,仿佛一出无声的戏在画中上演。她自幼酷爱史书和戏曲,对传统人物形象的理解远较常人深入,这种深厚的文化素养使她在塑造戏曲人物时游刃有余。画面中的人物往往身着华美戏服、举手投足皆有戏曲程式之美,而沈青通过精准的造型语言捕捉他们的神韵:眉宇间的喜怒哀乐、一颦一笑的细微变化,都被凝练笔端。正如评论所指出,沈青笔下人物的一举一动乃至一个眼神里都蕴含着丰富的故事,每幅画作都可让人品读出无尽的意蕴。这种对人物性格与心理的深刻把握,使她的戏曲人物画在当代独树一帜,成为这一题材的领军之作。

色彩上,沈青打破了当今人物画普遍追求“高级灰”调的风尚,大胆运用纯度高、对比强的重彩来刻画戏曲人物绚丽的服饰和舞台氛围。许多当代人物画由于一味灰暗而显得缺乏生机,“灰调”的泛滥往往令画面沉闷消极。相较之下,沈青深谙中国画设色之道,她的作品用色浓而不俗、艳而不媚:饱和而和谐的重彩赋予画面生命的激情和积极明朗的格调。例如一幅描绘青衣(旦角)凝神静思的戏曲人物画中,她运用洁白的水袖与艳红的服装形成视觉对比,背景则以含蓄的墨色渲染静穆氛围,使人物形象格外鲜明饱满。沈青对色彩的娴熟把控正体现出深厚的审美修养——在传统工笔重彩的基础上融入时代审美,使画面既保留国画雅致,又富有强烈的视觉感染力。

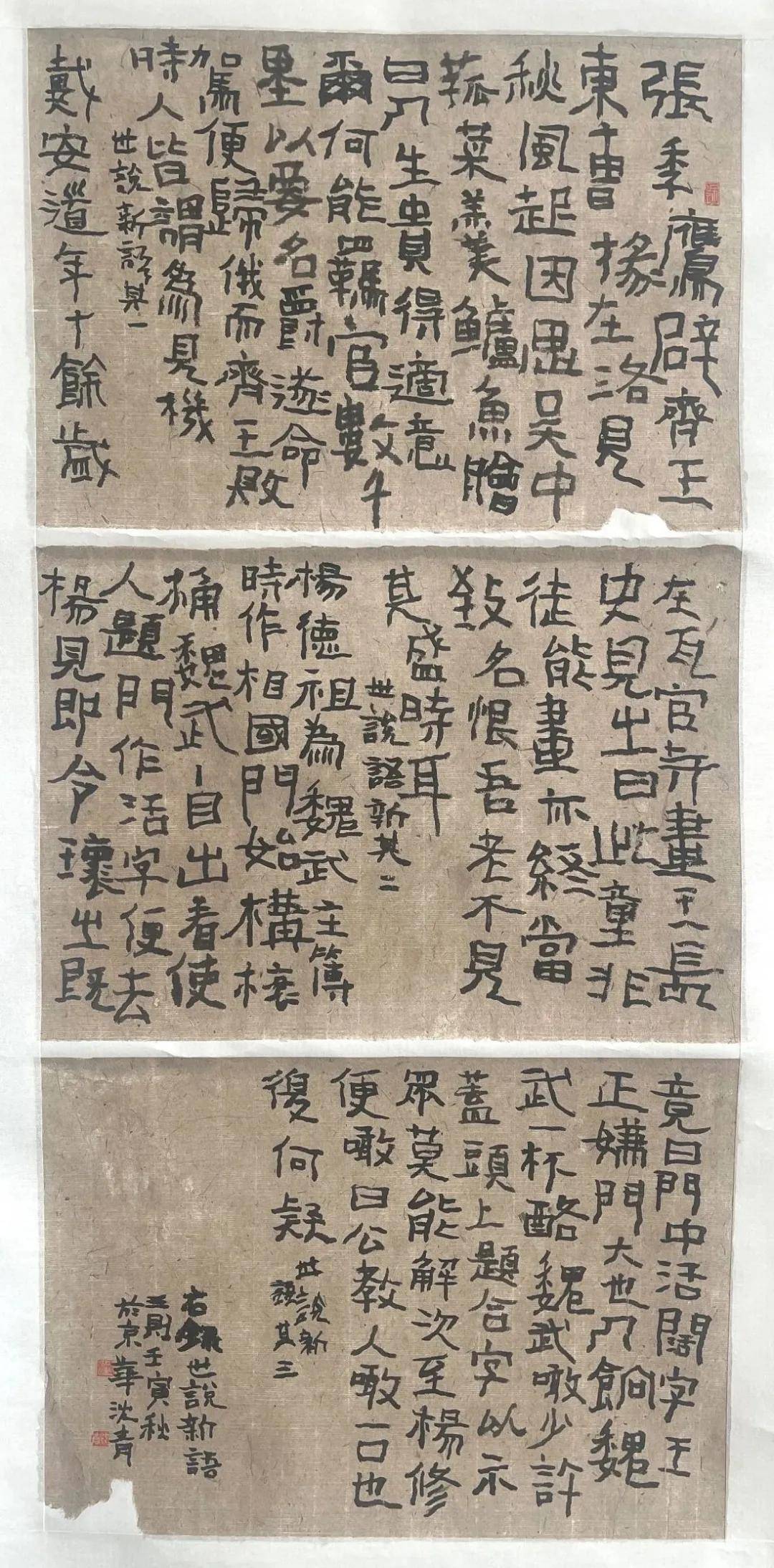

在构图造型方面,沈青强调“以人文来造型”,即让画中人物融于特定情境,以笔墨营造引人共鸣的意境。她并不刻意追求人物形似与否,而是注重画面的人文内涵与艺术趣味。许多作品中可见题跋或诗句的巧妙点染,如在一幅表现古代仕女凝思的戏曲人物画里,画角题写的诗词与人物神态相呼应,增强了作品的文化意蕴。这种图文并茂的处理方式,不仅传达出传统文化的底蕴,更丰富了人物的叙事性。沈青深知中国戏曲讲求写意传神之美,她在人物画创作中贯彻中国画的写意精神,遵循与时俱进的现代审美观念,从而形成了独特的艺术风格。她的作品既体现中国传统文化之精髓,又因融入现代文明元素而焕发新的生命力。通过戏曲人物这一载体,沈青将民族文化记忆、人物性格刻画与绘画形式美感融为一炉,达到了情境交融、神形兼备的艺术效果。

女性人物系列:诗化笔触中的东方柔韧

沈青的仕女画系列是其人物画创作中极具代表性的一脉。在这些作品中,她笔下的东方女性形象娴静优雅、婀娜多姿,却又流露出内在的力量与坚韧。正如清代画论家王昱在《东庄论画》里所说:“画之妙处不在华滋而在雅健,不在精细而在清逸”——沈青对女性的描绘,妙就妙在这种雅致健康、清新飘逸的格调,而非流于表面的工致妍丽。她以极富柔性的笔触刻画仕女的眉目神态和衣袂体态,线条流畅而含蓄,设色清丽淡雅,在不经意处见精妙。在一幅《庭院读书图》中,仕女倚石展卷,神色宁静沉着;周围翠竹与芭蕉洒下斑驳阴影,整个画面宛如一首静谧的诗。沈青在构图上避免直白琐碎的描摹,而是通过景物的陪衬和留白的运用,营造出耐人寻味的诗意空间——观者仿佛能感受到夏日午后微风拂动竹叶的声响,以及仕女内心的悠悠思绪。

沈青深信人物画应“以神御形,以韵盖工”。在她的女性题材作品中,这一理念得到淋漓尽致的体现:她笔下的仕女往往不仅仅是美丽的符号,更是有血有肉、有思想情感的人。画家常为她们设置特定的场景和动作,使画面成为一个“瞬间的故事”。例如描绘一位古典仕女独自吹笛的作品中,沈青巧妙地留下情节的空白——画中女子为何吹笛?置身何种境遇?一曲终了又将如何?这些未尽之意都蕴藏在画面的细节里,激发观者无尽的想象。正因为“先事后人”的叙事构思,仕女的姿态表情才更加意味深长,整幅画仿佛定格了一个动人的故事片段。在这一过程中,沈青赋予了东方女性形象以独特的精神内涵:她们或临风沉思,或含笑凝望,都在娴雅的外表下暗藏坚贞的品格和丰沛的情感世界。这种对女性内在力量的呈现,超越了一般仕女图流于绢秀柔媚的刻板形象,而展现出东方女性蕴蓄的精神之美。

值得一提的是,沈青的仕女画既尊崇传统又不乏现代气息。虽然画中人物多取材于古代仕女的典型形象,但她赋予她们的神态气质却符合当代审美对于女性坚毅与智慧的想象。如仕女的体态既柔美又挺拔,流露出恬淡自信的神情;画面格调高洁脱俗,没有一丝媚俗之态。这种古今融通的艺术语言,使沈青的女性人物画既有古典之韵,又有时代之魂。通过柔和的笔墨与诗化的意境营造,沈青在画中寄托了对东方女性的由衷赞美——那是一种静水深流般的力量,美而不娇,柔中带刚,给人以隽永的精神感动。

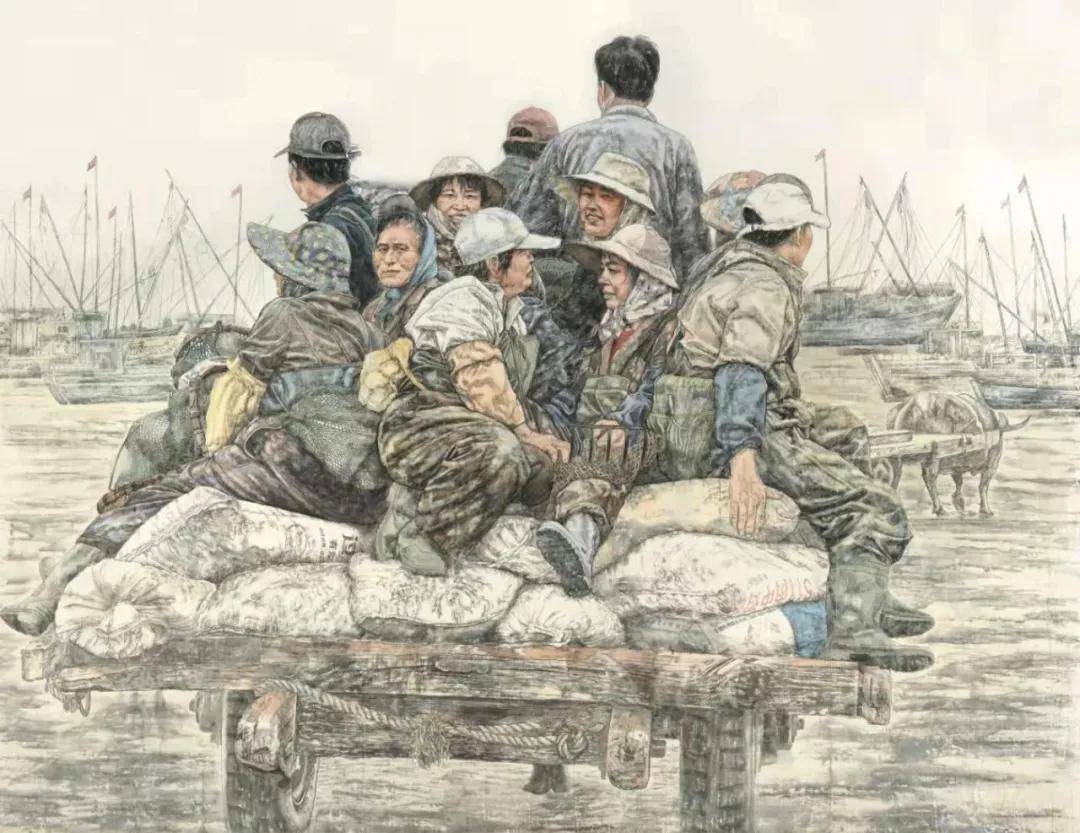

山水新探索:现代乡土与笔墨精神的融合

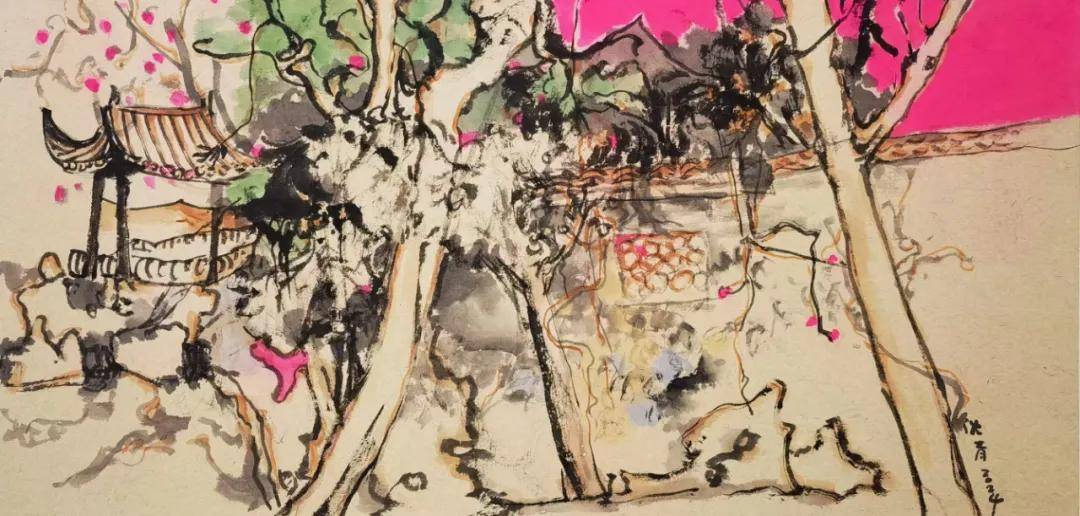

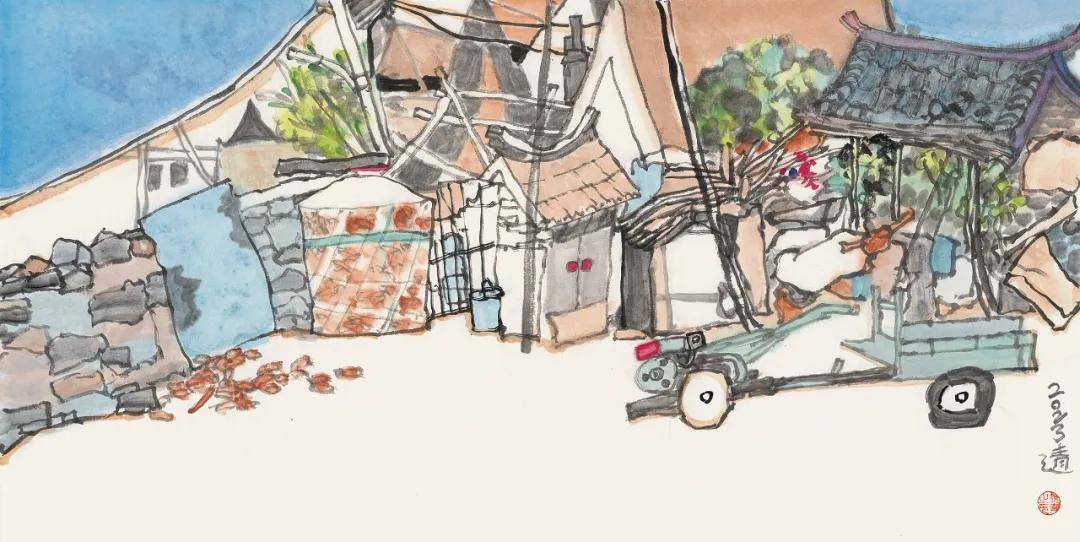

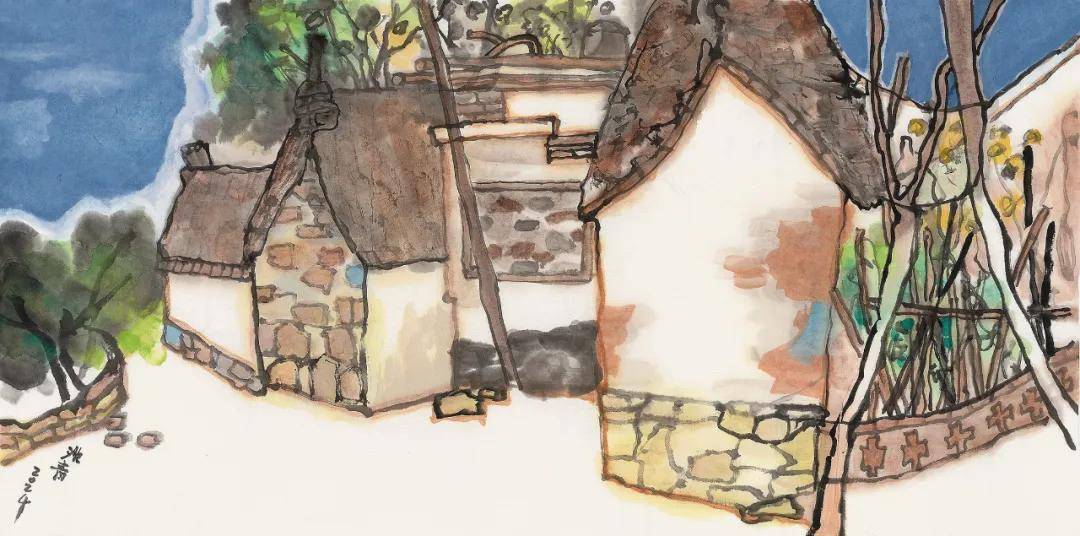

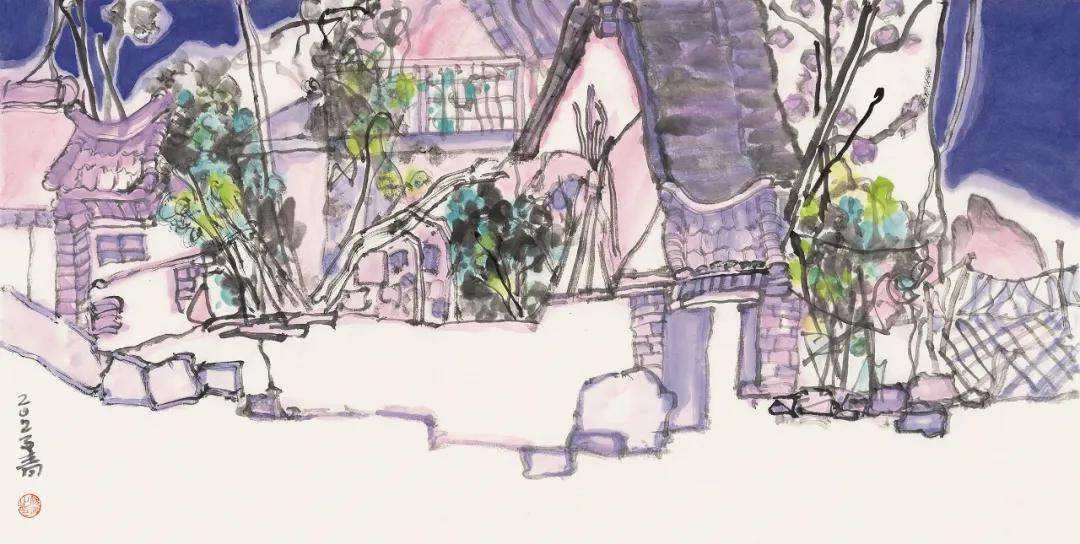

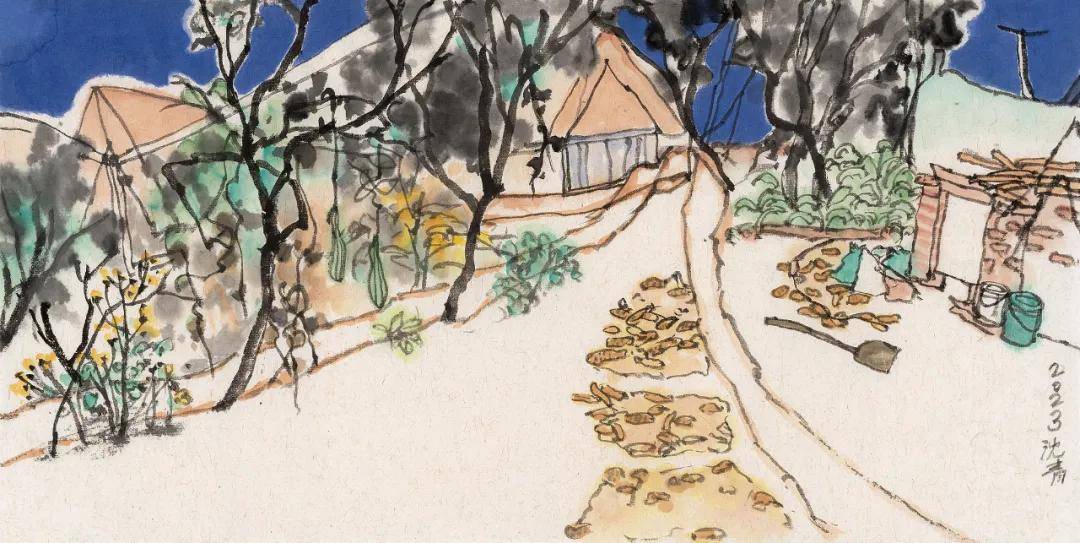

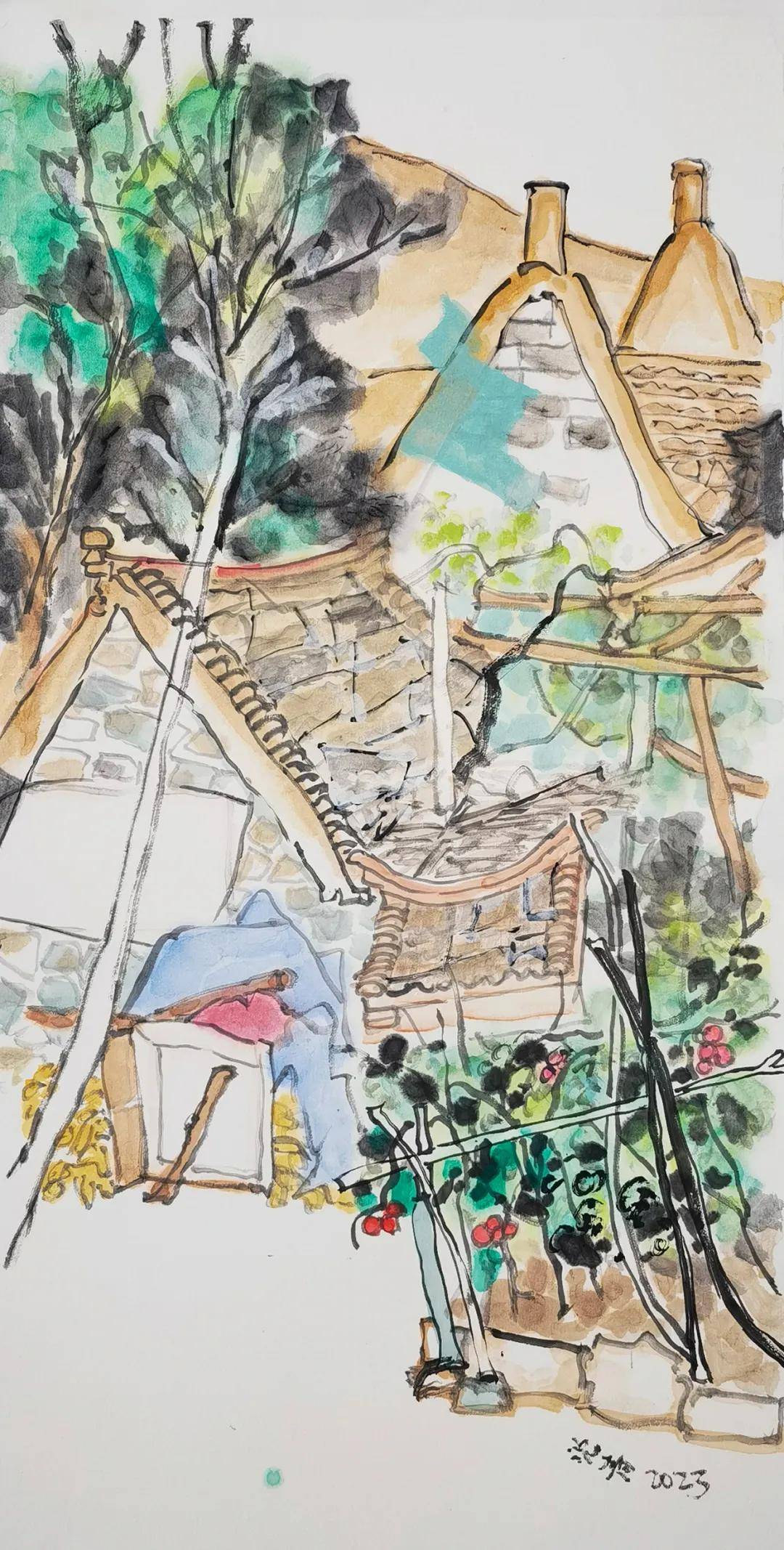

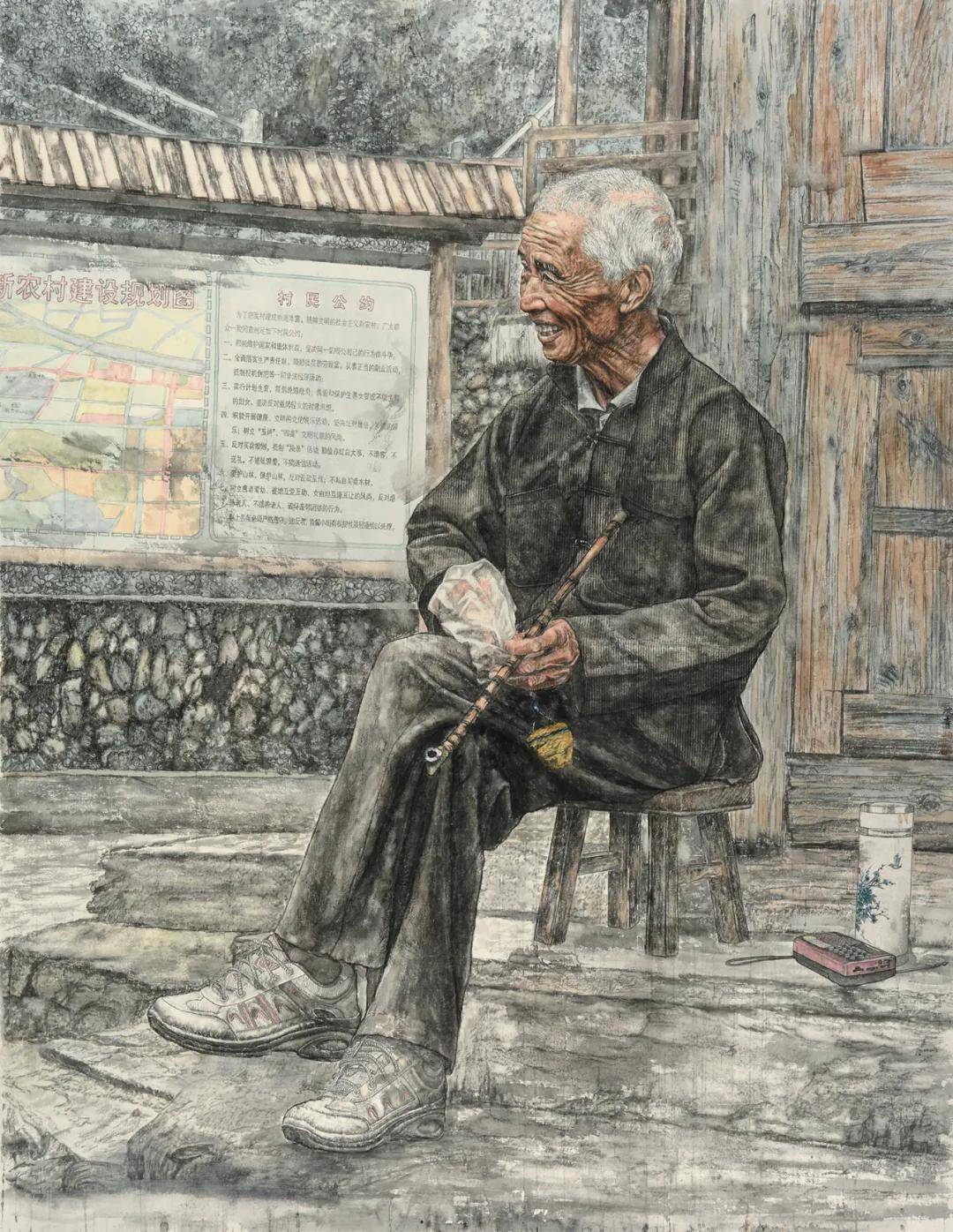

近年來,沈青将目光投向山水画领域,展开了一系列别开生面的探索。不同于传统山水常描绘名山大川、远离尘嚣,沈青的山水作品融入了浓郁的现代乡土气息:她描绘的往往是身边熟悉的村落田园、乡井庭院,带有当下生活的印记。例如在上图所示的作品中,可见村巷一隅竖立的现代路灯、粉墙黛瓦的民居和郁郁葱葱的树木同处一景——传统与现实在画面中和谐共存。沈青以中国画特有的散点透视和构图方式,将生活场景诗意化:画中透出晴空一角,屋舍俯仰有致,前景几株野花和一把农具随意摆放,仿佛在讲述乡村日常的温暖片段。她没有采用西方写实的透视法去刻画空间深度,而是运用笔墨的层次和设色的冷暖对比来营造画面的节奏与秩序,使观者在平面中体味空间的延伸。在她的山水画里,小院篱笆、石磨水缸这些富有乡土气息的元素与传统笔墨的线条皴染相互融合,既写实地记录了乡村景物,又通过夸张提炼赋予其艺术化的趣味。

沈青的山水探索,最引人注目的是她对“笔墨精神”的坚守与创新。她主张以饱含情感的笔墨来表现眼中之景,反对那种脱离现实、美而空洞的陈陈相因之作。在绘制现代乡村题材时,沈青常以写意的笔法迅疾勾勒景物轮廓,再辅以淡彩渲染光影气氛,充分发挥水墨在宣纸上的渗化效果,营造出自然生动的意境。例如描绘农家小院的画作中,屋檐藤蔓和院中树影用逸笔草草地点染,却神形俱备;地上的箩筐和柴堆则以工笔精心描画,色彩古朴沉着。在粗笔与细笔、写意与工致的对比中,乡野之景的质感和神韵跃然纸上。她敢于在山水中大量留白,用以表现天空与水面的空旷,以虚衬实,传达出天地悠远的意境;同时又善于抓住乡土景观中最动人的瞬间,如晨雾中炊烟袅袅的屋顶、一阵晚风吹过稻田掀起的麦浪,将观者带入那真切可感的生活图景。沈青曾强调,画家只有将自己对自然与现实世界的感悟融入作品,画面才能呈现出超脱于现实的意境美。她的这些山水新作正体现了这一主张:画家深入乡野写生,以现代生活场景为题材,但通过传统笔墨的升华,赋予寻常景物以不凡的审美意境,令人在熟悉中见新意,在平淡中见精神。

在色彩方面,沈青的山水画同样展现出大胆而协调的创新。传统水墨山水多以水墨或浅绛为主,而她不拘一格地采用了更丰富的色彩。例如在描绘江南水乡的小景中,她以大片明快的蓝绿色晕染水面和天空,以点点朱砂表现岸边的花卉,使画面呈现出清新的现代感。这种设色既保持了东方绘画含蓄雅致的格调,又带来了仿若油画般的视觉冲击力,可谓传统笔墨与当代色彩意识的融合。与此同时,她谨守色彩在画面中的主次分明,不喧宾夺主:远山仅以淡墨勾勒,近处屋宇草木则施以重彩,形成层次分明的空间感和视觉焦点。通过对构图、设色的悉心经营,沈青营造出既具生活气息又富艺术情调的山水新境,在笔墨语言上实现了富有个人特色的创新。

余论:传统与现代的交响

纵观沈青的艺术创作,她成功地将传统笔墨、现代感知、女性视角与叙事性融汇于人物画与山水画之间,谱写出一曲动人的丹青交响。在人物画中,她以深厚的人文修养为根基,赋予古典题材以当代生命;在山水画里,她以敏锐的时代触觉为笔,描绘日常乡土的诗意图景。两者看似题材不同,却在她笔下达到了内在的统一——人物画中常见山水寄情的背景烘托,山水画中亦融有人物活动的余韵,使画中有诗、诗中有画,情景交融。

作为一位女性画家,沈青的作品亦彰显出“以柔克刚”的文化穿透力:她用细腻温婉的笔调描绘女性与山水,但笔端流露的却是深沉坚韧的精神力量。这种独特的女性视角,使她的人物形象更富于真情实感,山水意境更饱含人文关怀,恰如她本人对于生活与艺术的体悟。在沈青看来,艺术创作既要传承传统之神韵,又须融汇时代之新意;既要表现美好的人性与情感,也应承担起传播真善美的社会责任。她的每一幅画,无论人物抑或山水,所传递的都不仅是画面表象之美,更是中华文化的美德与当代精神的赞颂。

沈青以其执着和才情,探索出一条将传统笔墨与现代审美融通的艺术之路。在她的画卷中,我们既能触摸到古意悠悠的文化根脉,又能感受到鲜活蓬勃的时代气息;既沉醉于诗情画意的悠远境界,又体悟到平凡生活中蕴藏的美与力量。那人物画中的一颦一笑、山水画中的一草一木,无不寄寓着画家深挚的情感与诗思。可以说,沈青用手中的丹青妙笔,为我们展现了一个情境交织、诗意盎然的艺术世界,在传统与现代的交响中奏响了动人心弦的华美乐章。